船载危险货物安全专项整治丨加热!需要有时定要有!

2025——着力整治巩固,全面管控风险!

船舶载运危险货物是事关水上交通安全的重要方面。船舶载运油类、危险化学品或易燃易爆、有毒等危险货物,一旦发生火灾、爆炸或重大泄漏事故,可能导致船舶严重损害、环境严重灾难和人员的重大伤亡等事故。

自2024年4月26日以来,交通运输部海事局在全国范围内开展船舶载运危险货物安全专项整治行动,聚焦船舶载运危险货物安全风险,着力打击突出违法行为,坚决排查重特大事故隐患,全面提升船载危险货物本质安全水平,助力构建一体化水上交通安全治理新格局。

高温对载运危险货物船舶是考验,但有时,加热设备及正规操作也是必不可少的。

某日,青岛海事局执法人员在对装载纯苯的化学品船“W”轮进行现场检查时,发现该轮存在“未在货物加热回水管线上设置取样点”的问题,具体情况如下:

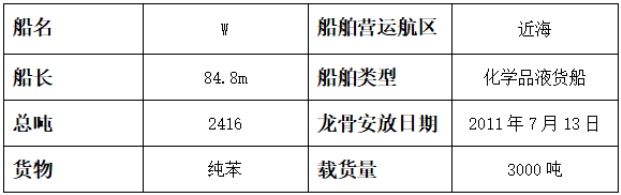

“W”轮设有货物加热系统,液货舱蒸汽加热系统图纸显示,来自机舱的蒸汽通过直接进入货舱内的加热盘管的方式对货物进行加热,随后各舱蒸汽及冷凝水汇集至主管,经疏水器、冷凝水观察柜后返回机舱。加热蒸汽出货舱的管系上均设有取样点。

“W”轮液货舱蒸汽加热管系图。青岛海事局 张彬 摄

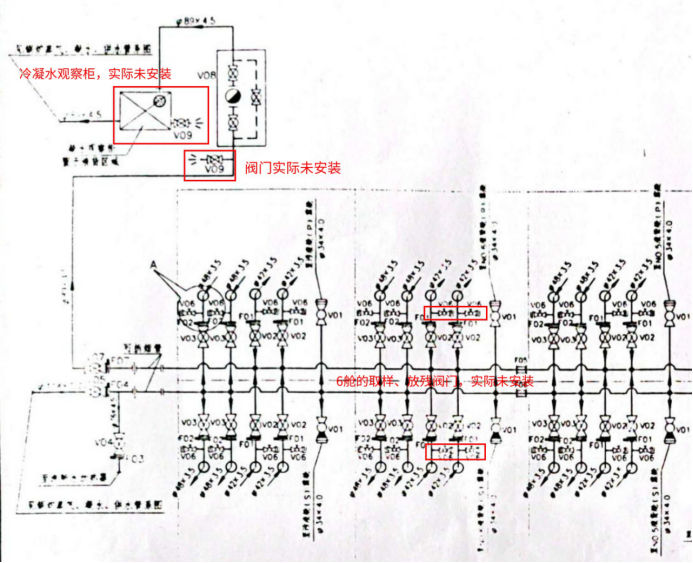

现场检查发现,该轮6S、6P货舱未在蒸汽自货舱返回机舱前的管路上设置取样点,不满足《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》(IBC规则)对进入有毒货物货舱的加热介质在进入机器处所前需取样检查的要求。此外,该轮还未按图纸要求在货物区域设置冷凝水观察柜,存在与完工图纸不一致的问题。

加热管线在6s货舱出口处未设置取样点。青岛海事局 张彬 摄

《船舶载运危险货物安全监督管理规定》(交通运输部令2024年第14号)第六条规定:载运危险货物的船舶,其船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合有关法律、行政法规、规章以及强制性标准和技术规范的要求;载运危险货物的国际航行船舶还应当符合有关国际公约的规定,具备相应的适航、适装条件。

《国内航行海船法定检验技术规则》规定,载运危险货物的国内航行船舶,应符合《国际航行海船法定检验技术规则》附则5及附则6的有关规定,采取额外的安全措施。其中,附则5为IBC规则。

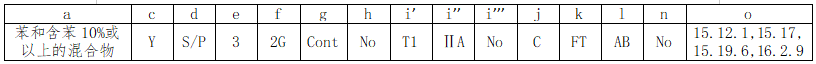

IBC规则第17章“最低要求一览表”对“苯和含苯10%或以上的混合物”提出了以下运输要求:

表中“o”栏为特殊和操作要求。规则第7.1.6条规定,当第17章表“o”栏内列出的15.12、15.12.1或15.12.3的货品正在加热或冷却时,其加热或冷却介质须运行在循环管路中,且:

.1除了用作另一货物的加热或冷却系统外,独立于船上其他用途系统,并且不进入机器处所;或

.2在装运有毒货品的液货舱之外;或

.3介质循环到船上其他用途的系统或进入机器处所之前,须对介质取样以检查有无货物存在。该取样设备须位于货物区域内,并能检测出任何被加热或被冷却的有毒货品的存在。如果采用这种方法,不仅在加热或冷却有毒货品开始之时须对盘管回路进行检测,而且在装过不需加热或冷却的有毒货品之后,首次使用盘管时也要进行检测。

本案中,“W”轮未采用独立的货舱加热系统,也未采用在货舱外对货物进行加热的方式,则应按照《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》第7.1.6.3条的要求,在蒸汽自货舱返回机舱前的管路上设置取样点,并开展相应检测。

本案中,“W”轮自投入营运以来,未按照图纸在货物加热回水管线上设置取样点的问题从未被发现,不满足装运有毒货物货舱内的加热介质循环到船上其他用途的系统或进入机器处所之前应取样检查的要求,反映出该轮并未全面、有效落实《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》关于有毒货物安全管理的要求,安全管理存在较大漏洞。

该轮自投入运营以来,一直通过来自机舱的蒸汽进入货舱的方式对货物进行加热,但未装设冷凝水观察柜,与多数化学品船的布置不同,属于较为明显的异常现象。

同时,该轮大副在本航次已发现6S、6P舱出舱加热管上未设置取样点,与其他货舱的布置存在明显不一致,但并未结合图纸进行深入核查,暴露出船舶重要设备检查制度落实不到位、船员专业素养与责任心不足等问题;相关航运公司也存在安全管理体系执行不力和岸基指导不足等问题。

针对运输苯类等易燃、有毒货品的化学品船,建议航运公司从安全管理制度运行、关键操作与应急措施等方面入手,切实加强对船舶相关设备、管系的检查,特别是货舱、透气系统、消防系统、加热系统、洗舱系统、安全防护设备等,并制定落实相关维护保养制度。同时注意加强船员的专业能力培训,确保其熟悉货物的理化性质、危险特性和运输过程中的注意事项,严格落实各项安全操作要求,特别是清洗舱、动火作业、拆装管路等。

此外,船舶货舱蒸汽加热管线容易锈蚀,修船时通常会进行维护维修,一旦疏忽易导致维修后与图纸不一致等问题。建议公司督促修船方、船员严格参照图纸施工,在施工过程中、完成后应加强检查,确保相关设备及管系与原布置一致;确需改变的,应事先取得船检机构同意。

转自中国海事微信公众号